경기도 31개 시·군 여유 재원 9.5조…김포시 청·장년 기본소득 가능 분석

경기도의회 기본소득 연구 포럼이 도내 시·군 차원에서 부분기본소득 도입이 가능하다고 본 근거는 지자체별 여유재원에 있다.

2019년 결산기준 경기도 31개 시·군의 세입결산액은 54조5천억 원으로, 세출결산액(40조3천억 원)을 제외한 결산상 잉여금은 14조2천억 원이다. 이 중 이월금 5조9천억 원, 보조금집행잔액 4천억 원 등을 차감한 순세계잉여금은 7조8천억 원이며 여기에 재정안정화기금 1조6천억 원을 더하면 9조5천억 원의 여유재원이 발생한다. 기본소득 포럼은 해당 금액이 균형재정 편성의 원칙상 지자체가 행정서비스를 충분히 제공하지 못한 것으로 판단하고 있다.

실제 도내 기초지자체 여유 재원(순세계잉여금+재정안정화기금) 규모는 전체 세출 금액 대비 23.7%로 전국 기초지자체 여유 재원 규모(16.1%)와 비교해도 과도하게 높은 것으로 나타났다. 지자체별 여유 재원 비율을 보면 이천시가 54.8%로 가장 높았고 과천시(48.1%), 시흥시(45.8%), 하남시(34.1%), 포천시(33.9%), 안산시(33.4%), 김포시(33.2%)도 세출의 30% 이상을 차지한 지자체로 분류됐다.

경기연구원이 시·군별 여유재원 상황과 지자체장의 기본소득 참여 의지 등을 종합적으로 판단해 선정한 김포시를 분석한 결과, 인구집단별 4개 기본소득 모델(청년·장년·중등·초등) 시행이 가능한 것으로 나타났다. 매년 발생하는 김포시 순세계잉여금(2020년 말 기준, 1천363억 원) 등 재원을 통해 부분기본소득 사업 비용을 충당할 수 있다고 분석한 것이다.

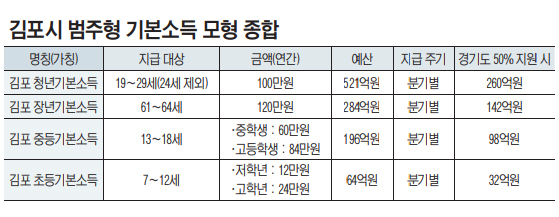

먼저 ‘(가칭)김포 청년기본소득’을 보면 지급 대상자를 김포시 3년 이상 거주 19~29세 청년(2021년 6월 기준, 5만2천65명)으로 설정하고 연 100만 원을 지급할 때, 연간 약 521억 원이 소요되는 것으로 나타났다. 또 ‘(가칭)김포 장년기본소득’(61~64세 장년 2만3천660명, 연 120만 원)은 약 284억 원, ‘(가칭)김포 중등기본소득’(중·고교생 2만7천503명, 중학생 연 60만 원·고등학생 연 84만 원)은 약 196억 원, ‘김포 초등기본소득’(3만6천366명, 저학년 연 12만 원·고학년 연 24만 원)은 약 64억 원으로 각각 분석됐다. 4개 모델을 모두 합치면 연 1천65억 원이다.

기본소득을 핵심 도정과제로 삼은 경기도가 재정을 지원하면 추가 비용 절감도 가능하다. 도가 현재 예산을 지원하는 ‘경기도 청년기본소득’(70%), ‘경기도 농민기본소득’(50%) 사례를 해당 모델에 동일하게 적용하면 김포시 부담 예산은 연 319억 원(70%) 또는 532억 원(50%)으로 줄어들 수 있다.

이번 연구를 진행한 유영성 경기연구원 기본소득연구단장은 “기초지자체가 순세계잉여금 등 여유 재원을 활용하고 경기도의 예산 지원을 받는다면 풀뿌리 자치에 기반을 둔 부분기본소득 시행이 가능하다고 본다“며 “장기적인 확대를 위해서는 기초지자체 소유의 부동산이나 토지를 활용해 수익을 확보하는 공유부 수입 발굴이 필요하다”고 설명했다. 이광희기자

로그인 후 이용해 주세요