[2020 경기도 박물관ㆍ미술관 다시보기] 광명 '충현박물관'

국난극복 민심수습… 지도자의 길을 밝히다

충현박물관은 경기도 광명시 오리로 347번길 5-6에 위치한다. 충현박물관은 조선의 대표적인 청백리 오리(梧里) 이원익(李元翼, 1547~1634)과 직계 후손들의 유물 등을 전시하고 있는 전국 유일의 종가박물관이다. 13대 종손 이승규 박사와 종부 함금자 현 박물관장이 선비문화를 계승 발전시키고 보호해야 한다는 사명감을 가지고 박물관을 건립했다.

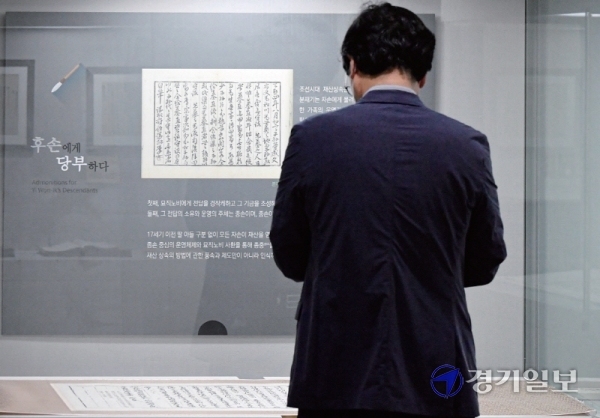

박물관은 가정집처럼 대문을 열고 들어간다. 오른쪽으로 고개를 돌리면 돌 절구통들과 맷돌이 눈길을 끈다. 2층 전시실에 오르는 계단에는 수많은 사연을 담은 다듬잇돌들이 정겹게 놓여 있다. 금방이라도 다듬이질하는 소리가 들릴 것만 같다. 1층은 종가에서 사용했던 제기와 민속생활품이 중심이고 2층 전시실은 오리 이원익의 영정과 친필 등이 주를 이룬다.

2층 전시실에 들어서면 종가박물관답게 오리 이원익의 생애와 업적은 물론 집안의 내력을 소상하게 살펴볼 수 있도록 종가의 역사와 가계도를 배치했다. 오리 이원익의 초상화는 두 점이다. 그중 하나는 임진왜란이 끝나고 호성공신(扈聖功臣) 53명 중 한명으로 뽑혀 1604년에 그려진 영정으로 2005년 국가문화재 보물 제1435호로 지정되었다. 또 하나의 초상화는 오리 이원익이 임진왜란 당시 평안도순찰사와 평양감사를 역임했는데 백성들이 그의 공을 잊지 못하고 생사당(生祠堂)을 지은 후 봉정한 영정(경기도 유형문화재 제80호)이다.

오리 이원익은 백성들이 생사당을 지어 기릴 정도로 목민관의 사표였다. 다산 정약용은 오리 이원익의 초상화를 보고 “이 한 사람으로 사직의 평안함과 위태로움이 달라졌고, 이 한 사람으로 백성의 여유로움과 굶주림이 달라졌고, 이 한 사람으로 왜적의 진격과 퇴각이 달라졌고, 이 한 사람으로 윤리도덕의 퇴보와 융성이 달라졌다”(여유당전서 시문집 영의정 오리 이공 화상찬)고 격찬을 아끼지 않았다.

오리 이원익은 선조, 광해군, 인조 3대에 걸쳐 64년 동안 공직생활을 하며 임진왜란과 정유재란, 인조반정과 이괄의 난 그리고 정묘호란 등 국내외적으로 국난이 끊이지 않았던 위기의 시대에 살았다. 그는 국난을 극복하고 전후 복구와 민심을 수습해야 할 때마다 국가의 부름을 받았다. 영의정 6번, 도체찰사를 4번이나 역임할 정도로 신망이 높았기 때문이다. 선조는 “비록 전쟁을 겪었지만 백성들의 마음이 흩어지지 않았던”(선조27년 6월 24일) 것은 이원익 덕분이었다고 말할 정도였다. 인조는 “경이 조정에 없으면 단 하루도 나라를 다스릴 수 없다.”(인조4년 2월 9일)고 극찬을 마다하지 않았다. 청백리이자 탁월한 경세가로서의 오리 이원익의 면모를 엿볼 수 있는 대목이다.

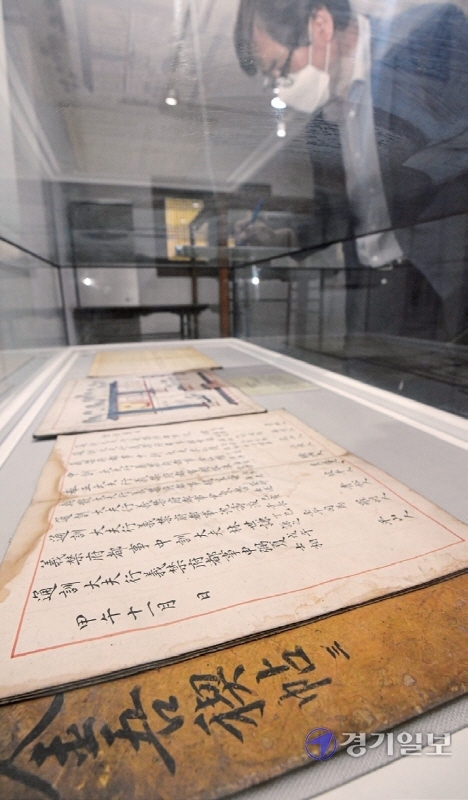

충현박물관에는 17세기 이후 조선의 사회상을 알 수 있는 문서가 비치되어 있다. 바로 이원익이 후손들에게 물려준 재산을 기록한 문서이다. 이는 17세기 이후부터 조상에 대해 제사 등을 지낼 때 종손을 중심으로 운영했다는 점을 확인할 수 있는 중요한 문서이다. 또한 금양묘산기(衿陽墓山記)에는 종가 묘소의 각각의 위치와 규모 등이 자세하게 기록되어 있다. 뿐만 아니라 연풍현감으로 부임하는(1628) 손자 수약에게 목민관으로서 유념해야할 덕목을 상세하게 써서 당부하는 글도 보인다. 손녀 계온에게는 나이가 젊으니 더 힘써보라는 시 등 여섯 수를 써 주기도 했다. 자상한 할아버지다. 삶을 마감하기 4년 전 84세 되던 해(1630)에는 아들 의전과 손자 수약에게 형제간에 우애 잃지 말고 항상 검소하며 풍수지리설은 믿지 말고 간소하게 장례를 치르라는 유서(遺書)를 직접 써 준다. 도망(悼亡)이라는 시에서는 먼저 세상을 떠난 부인에게 “상투 틀고 쪽 찔러 부부가 된 지 여러 해가 지났구려. 그대 할 일 다 마친 것 부럽소. 그대 따라갈 것 몹시 원한다”며 부인에 대한 간절하고 애틋한 마음을 드러낸다. 다정다감한 남편 이원익의 모습이 아른거린다.

조선시대 관리들이 월급을 어떻게 받았는지도 확인할 수 있다. 조선전기에는 1년에 4번 계절별로 월급을 지급했으나 1671년(현종 12)부터 월급제로 바뀌었다. 이원익의 4대손인 이존도(李存道, 1659~1745)가 정2품 자헌대부로 재직 시에 받은 급여명세서인 녹표(祿標)가 비치되어 있다. 조선시대 관리들의 월급은 쌀과 콩이었다. 이존도는 월급으로 쌀 2섬(1섬은 80kg) 2말과 콩 1섬 5말을 월급으로 받았다. 급여명세서인 녹표에는 감찰과 광흥창 관리들이 꼬박꼬박 수결한 흔적이 보인다. 한마디로 사인문화였던 셈이다.

충현박물관에서는 오리 이원익이 과거시험을 치를 때 쓴 시권(試券)이라는 답안지도 확인할 수 있다. 또한 이원익의 5대손 이인복(1683~1730)이 1705년(23세) 소과인 생원시에 2등으로 합격하고 받은 백패(白牌), 1714년(32세) 소과에 합격한 지 9년 만에 드디어 대과에 합격하여 임금으로부터 받은 홍패(紅牌)도 관람이 가능하다. 국가 대사이자 집안의 성쇠가 달리고 개인의 출세까지 좌우되는 조선시대 최고의 꿈을 이룬 것이다. 그 꿈의 날개가 박물관에서 펄럭인다.

이존도는 1729년(영조 5년) 6월 21일에 동지중추부사로 임명된다. 이존도의 부인 숙인(淑人) 안동권씨에게는 나흘 뒤 6월 25일에 남편의 직급에 따라 정부인(貞夫人) 교지를 내려 준다. 정부인이 된 안동권씨는 조선 초기 대학자인 양촌(陽村) 권근(權近, 1352~1409)의 후손이다.

박물관 바로 앞은 종가이다. 종가에는 사대부가에서 사용하던 소반과 압다지 등 가재도구들이 즐비하고 끼니때마다 불을 지폈을 부엌 아궁이에는 가마솥이 걸려있다.

이원익은 명분이나 이념으로 말하는 성리학자와는 결이 다르다. 자신이 발 딛고 있는 지금 여기의 현장에서 국가와 민생 현안에 대해 구체적으로 진단하고 문제점을 도출하여 실사구시 처방을 내리는 경세가였다. 그가 광해군 즉위년(1608)에 방납 등 조세제도의 불합리한 폐단을 시정하기 위해 대동법(大同法)을 최초로 제안하여 경기지방에서 실시한 사례가 그것을 말해 준다. 그는 안민(安民)이 가장 중요하고 나머지는 군더더기에 불과하다며 탁월한 전문성과 실무능력으로 난국을 타개하는 국가지도자였지만 자기 자신에 대해서만큼은 너무나 엄격하고 철저했다. 공직에서 물러났을 때 평생의 재산은 비바람도 가리지 못하는 두어 칸 초가집(인조실록 24권, 인조 9년 1월 11일) 뿐이었고, 직접 돗자리를 짜서 끼니를 이을 정도였다. 그야말로 ‘초가집 정승’이었다. 이에 인조는 그의 청백한 삶은 예전에 없었던 일이라며 집을 지어준다. 그 집이 관감당(觀感堂, 경기도 문화재자료 제90호)이다. 관감당은 조선의 모든 벼슬아치들과 백성들이 보고(觀) 느껴야(感) 할 집(堂)이라는 의미를 함축한 이름이다.

관감당 바로 앞에는 400년 수령의 측백나무가 아름드리 서 있고 그 밑에는 오리 이원익이 거문고를 뜯었다는 널찍한 탄금암(彈琴岩)이 자리를 지킨다. 관감당 뒤편으로는 오리 이원익의 영정을 모신 사당 오리영우(梧里影宇)를 둘러볼 수 있다.

충현박물관 건너편 충현역사공원은 이원익을 주제로 한 역사 테마공원이다. 공원 옆에는 오리 이원익 묘소와 신도비 등을 포함한 전주이씨 집안의 묘역이 자리한다. 오리서원은 수년 전부터 청백리 오리 이원익의 공렴(公廉)철학과 리더십에 대한 교육을 공무원, 군인, 공공기관 직원 등에게 실시하고 있다. 이는 청렴정신을 확산시키고 한국이 일류국가로 도약할 수 있는 정신문화를 창출하기 위한 광명시의 전략적 기획이라고 할 수 있다. 폐광산을 역사문화관광명소로 탈바꿈시킨 광명동굴은 충현박물관과 가깝다.

“청렴하지 않으면 신뢰를 쌓을 수 없고, 신뢰가 없으면 어려움을 해결할 수 없다.” 시대가 혼탁하고 국가공동체가 어려울수록 지도자에 대한 기대와 신뢰는 커질 수밖에 없다. 백성들은 오리 이원익이 등장하는 것만으로도 ‘오리 정승’ 나타났다고 안심하곤 했다. 백성들이 목말라 기다리는 이 시대의 ‘초가집 정승’은 누구인가.

권행완(정치학박사, 다산연구소)

로그인 후 이용해 주세요